IMO 人物誌|你的 Web3 好鄰居「質押」 是什麼?深度挖掘 ft GGbear

#117a

新的一期 IMO 線上語音活動,邀請到鏈上分析好手、也是大家熟悉的鏈習生社群管理員、助教 GGBear 來作客!

這場活動將帶你循序漸進認識「質押的意義與演化」、PoS(Proof-of-Stake)如何用經濟誘因創造安全、還有流動性質押與再質押的討論⋯⋯讓我們一起用文字重溫現場。

❏ 專題時間

本次 AMA 討論的議題,是加密貨幣圈特有「質押」(Staking)名詞及其機制。

▍為什麼需要質押?經濟城牆

質押(Staking)這個概念,源自區塊鏈共識機制的演進。

早期,以太坊和比特幣一樣使用工作量證明(Proof of Work, PoW),礦工靠算力競爭出塊權,一起維護網路安全,但這種方式既耗能又昂貴。

為了降低能耗、讓更多人能參與驗證,以太坊在 2022 年完成 The Merge 升級,正式轉向權益證明(Proof of Stake, PoS)。在這套機制下,大家不再拼算力,而是透過「質押 ETH」取得驗證資格。

質押相當於為網路「押上保證金」,節點誠實運作可拿獎勵,作惡則受到 ETH 被削減(slashing)的懲罰。

這讓區塊鏈的安全性,從過去仰賴算力的時代,走向以「經濟抵押」為核心的新模式,就像用資金築起一道穩固的經濟城牆,守護整個網路的安全。

接下來,讓我們以以太坊生態為例,說明質押方案的 4 大種類:

獨立質押(Solo Staking)

流動性質押 (Liquid Staking)

再質押(Restaking)

流動性再質押 (Liquid Restaking)

▍獨立質押(Solo Staking)

總質押價值越高,經濟安全性就越高。

獨立質押指的是直接在以太坊主網上質押 ETH,成為驗證者(Validator),親自參與網路共識。

你需要質押 32 顆 ETH 才能啟動一個驗證節點,並確保節點全天候穩定上線、簽署區塊。如果節點運作正常,就能獲得區塊獎勵;但若離線、作惡或錯誤簽名,就會被罰 ETH,也就是先前提到的「削減」(Slashing)。

獨立質押的優點是安全性最高,因為你的 ETH 直接參與了以太坊的安全機制;但缺點也明顯:

技術門檻高(32 ETH)

技術門檻(需自行架設與維護節點)

對一般使用者來說,這樣的方式太硬核,因此才會衍生出後續更方便的替代方案,例如流動性質押(Liquid Staking),讓大家不用跑節點,也能參與質押收益。

▍流動性質押(Liquid Staking)

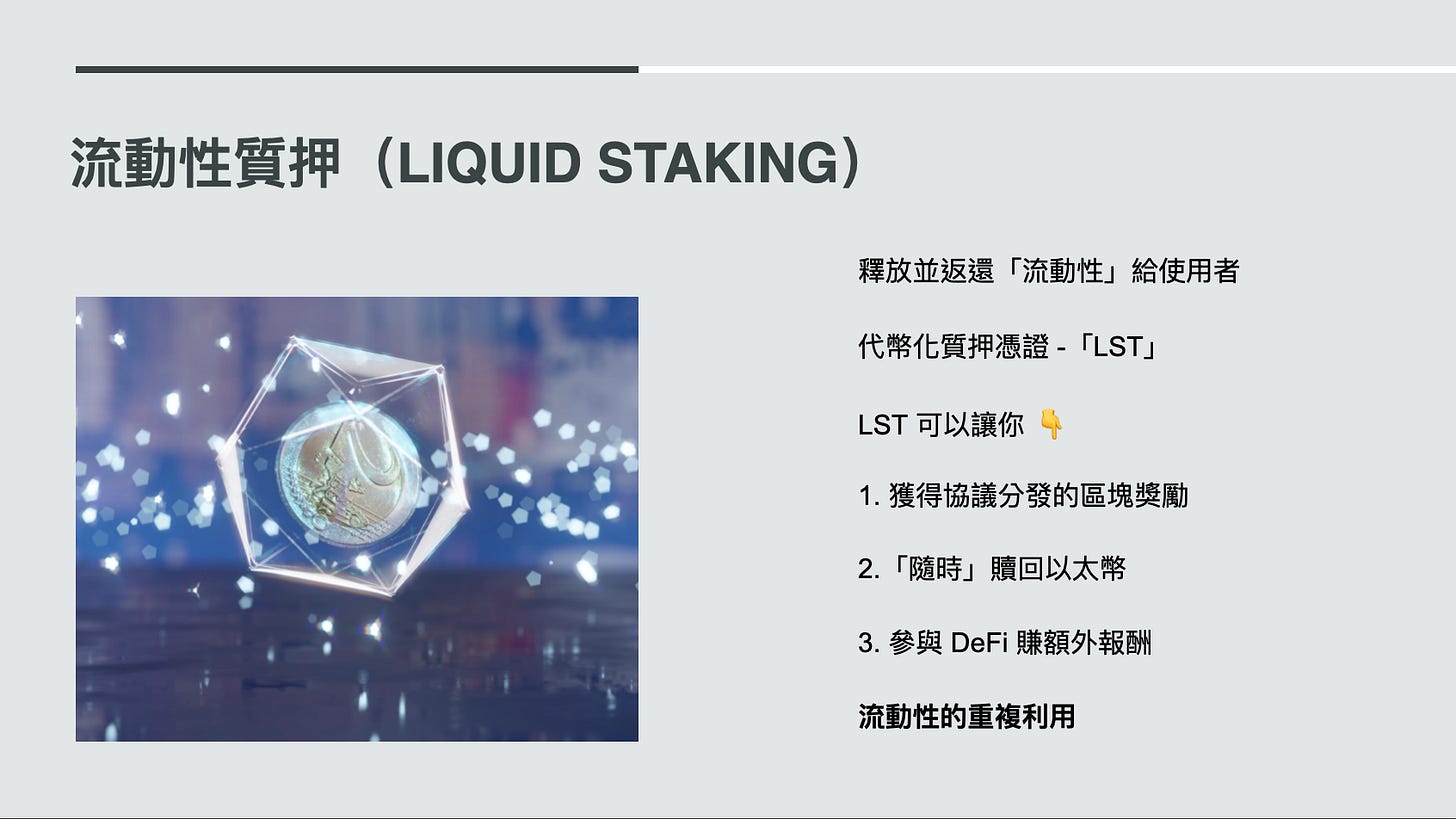

釋放流動性,流動性的再次利用。

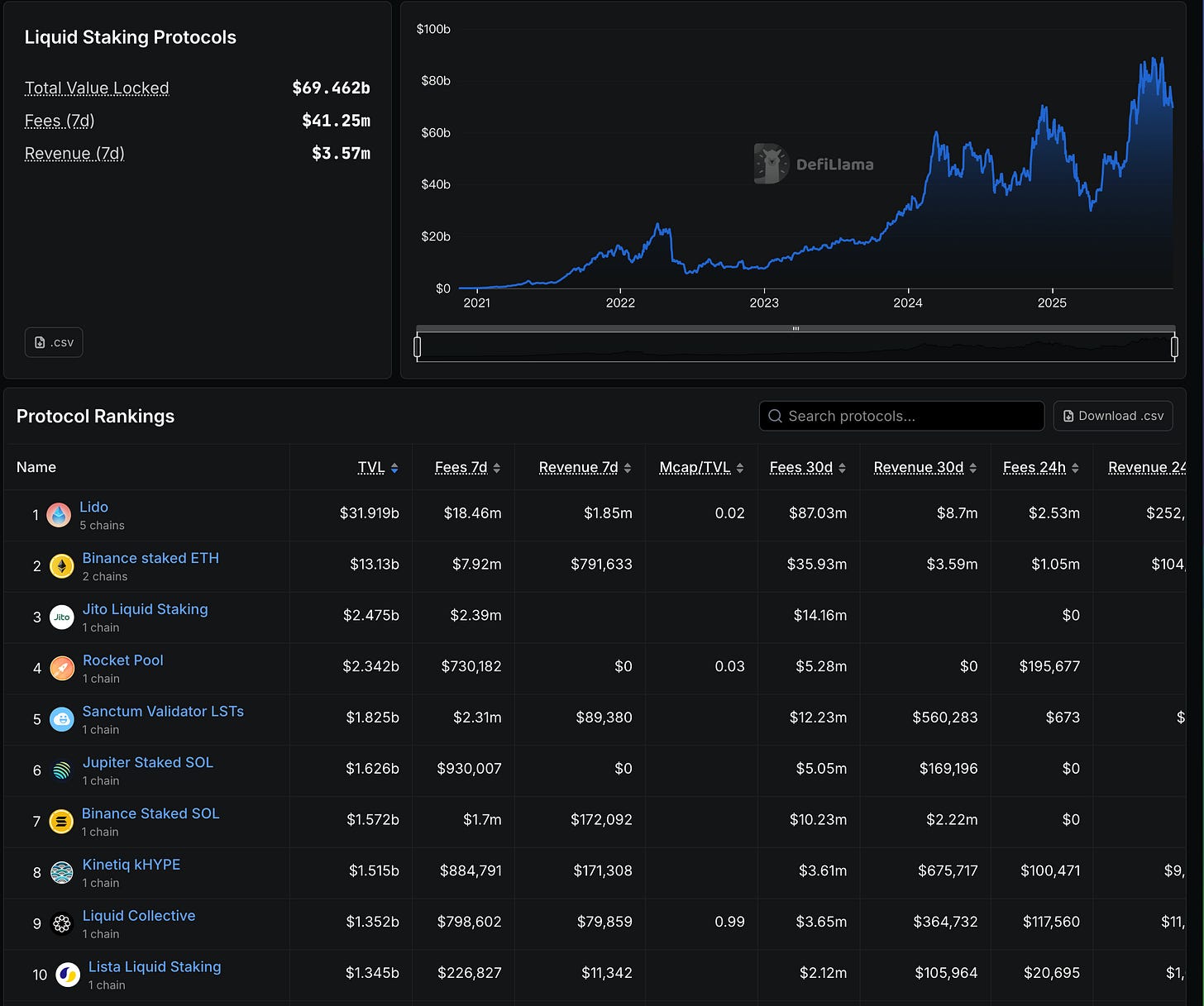

為了讓更多人能參與質押、同時又不想被資金鎖住,市場上出現了流動性質押的機制。

簡單來說,就是由平台(例如 Lido)幫你代為質押 ETH,並發行一個代表你質押權益的通證(例如 stETH),這樣一來,你既能拿到質押收益,又能把通證用於 DeFi 生態裡做其他操作,像是抵押借款、提供流動性等。

這一枚通證叫做「流動性質押憑證」(Liquid Staking Tokens, LST)。

這種方式讓質押從「資金鎖住」變成「資金可再運用」,資產效率大幅提升,也讓更多人能以低門檻(不用 32 顆 ETH)參與以太坊網路安全。

不過它也帶來新的風險:

智慧合約風險:平台合約若被駭,可能導致質押資產受損。

中心化問題:當某個平台佔比過高時(現況是 Lido 已經超過 23%),可能會(導致 33% 共識攻擊)影響以太坊的去中心化程度。

整體來說,流動性質押是質押發展的重大里程碑,讓「參與安全」與「資金運用」之間找到平衡,也為下一階段的「再質押」(Restaking)鋪路。

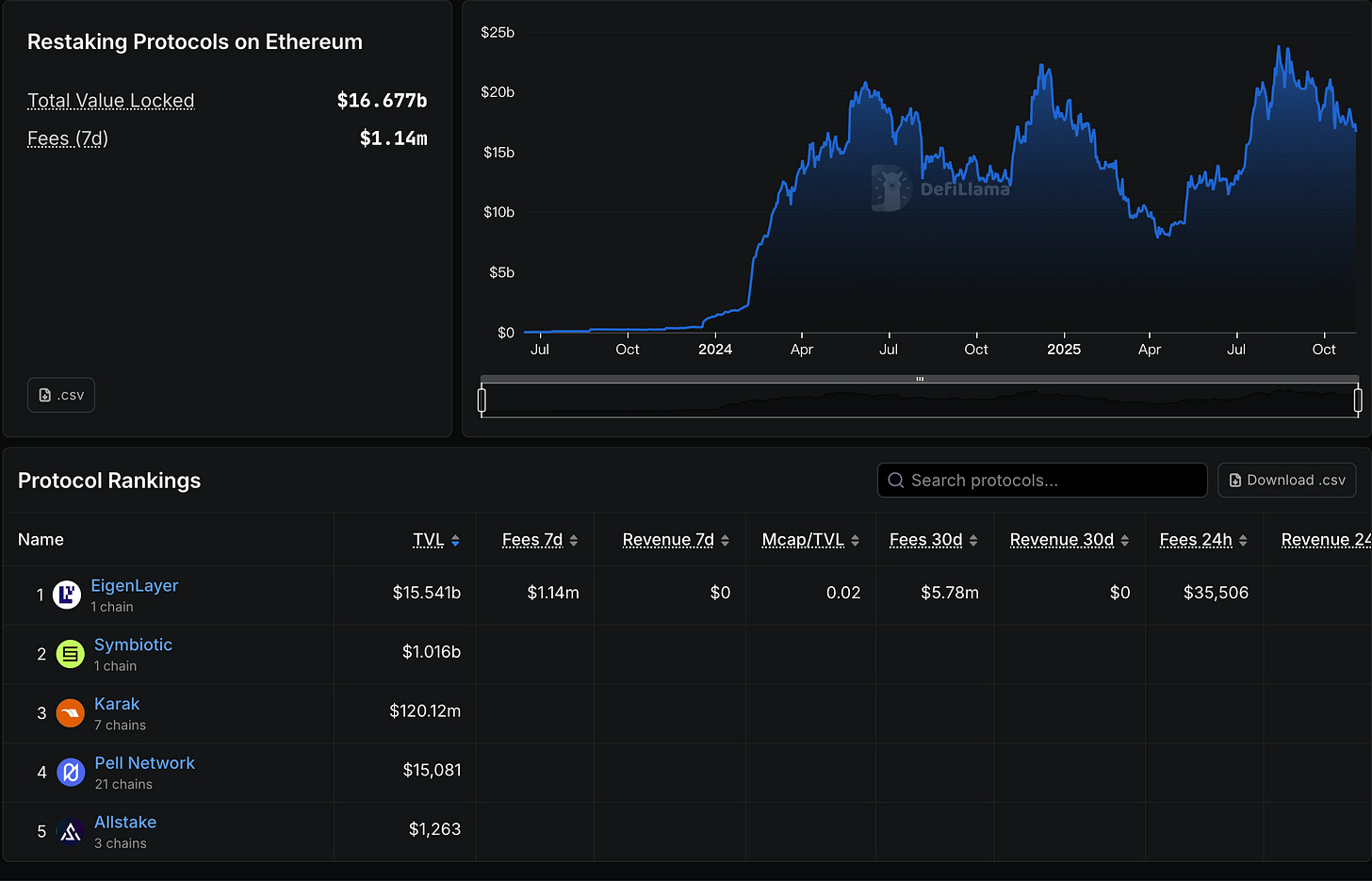

▍再質押(Restaking)

當流動性質押普及後,市場開始思考:

這些「質押憑證」除了拿去玩轉 DeFi 以外,還有沒有什麼新的使用方法,還真的給找到了,這正是再質押的概念。

最具代表性的項目是 EigenLayer,它開啟了一個全新的安全市場。

透過 EigenLayer,用戶可以在完成原本的 32 顆 ETH 獨立質押之外,進一步把這些質押權限「外包」給其他協議使用。換句話說,你的 ETH 不只是在守護以太坊主網,也同時「出租安全性」給其他新創專案,讓它們能共用以太坊的信任基礎。

這樣的機制讓 ETH 的生產力被放大,一份資產能產生多層收益:

第一層:來自以太坊主鏈的質押獎勵

第二層:來自第三方協議的額外報酬

但與此同時,風險也跟著上升。若第三方協議出了問題,可能會牽連主鏈的質押安全。這種「安全共用」雖然提高了效率,也讓整個生態系更緊密連結,但需要更嚴謹的風險控管。

再質押是把「安全性」變成一種可再利用的資源,讓以太坊的經濟安全,不只保護自己,也能外溢到整個 Web3 生態。

▍流動性再質押(Liquid Restaking)

目前流動性再質押的做法主要分成兩種:

1/ 透過 EigenLayer

第一種方式是直接使用 EigenLayer 協議。用戶可以把手上的 LST(例如 stETH、rETH、cbETH 等)存入 EigenLayer 作為抵押資產。

EigenLayer 會把對應數量的 ETH 再度質押到它的節點,用來保護以太坊主網及多個第三方協議的安全。

聽起來再質押很像,只是差別在於:

再質押需要直接存入 32 顆 ETH,並建立節點。

而流動性再質押則是存入 LST,不需要自己架節點。

不過,這種方式通常不會額外發新通證給你,且可能無法領取部分第三方協議獎勵。

2/ 透過第三方協議

第二種方式則由第三方協議來操作,例如 Ether.fi、Kelp DAO、Renzo、Puffer 等。

這些協議同樣基於 EigenLayer 的質押架構,但會在你存入 ETH 或 LST 後,再鑄造出一個新的通證 LRT(Liquid Restaking Token) 作為回饋。

LRT 的功能就像是再質押版的 LST,你可以把它拿去 DeFi 借貸、做流動性挖礦,或參與更多收益策略。

簡單收束:

第一種(EigenLayer)不會再給你新通證;

第二種(第三方協議)會給你 LRT,讓你的資產能繼續流動。

這就是流動性再質押的兩大主流模式。

▍方案比較

▍實作

會使用到的網址

Hoodi Testnet(添加 Hoodi 測試至錢包,並領取測試用的 ETH)

流動性質押 RocketPool 測試站台(刪除子網域就會進入真實站台)

流動性再質押 EigenLayer 測試站台(刪除子網域就會進入真實站台)

那麼,再請大家搭配影音回放,一邊實作囉 💪!